料理で火加減を間違えると焦げてしまうように、AIも「指示の火力」が強すぎると、思わぬ方向にそれてしまうことがあります。

先日、AIに一度にたくさんのお願いをしたら、道が大きくそれてしまいました。「これも考慮して、あれも含めて、さらに…」と条件を重ねるうちに、求めていた答えとは全く違う方向に進んでしまったのです。

そんな時、ふと思いました。

「これって、せんべいを焼きすぎた時と同じ状況かもしれません…」

美味しい焼き色の秘密

せんべいやおかきの美味しさの決め手は、何といってもあの香ばしい焼き色です。

でも、あの焼き色がどうやってできるか、ご存知でしょうか?

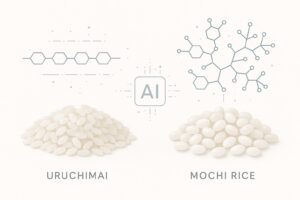

実は、メイラード反応という化学反応が起きているんです。これは、お米に含まれるアミノ酸と糖分が、熱によって結合する現象。この反応が、あの香ばしい風味と美しい焼き色を生み出します。

メイラード反応の条件

この反応が起きるには、いくつかの条件が必要です:

- 適切な温度:高すぎると焦げ、低すぎると反応しない

- 十分な時間:じっくりと熱を加える必要がある

- 良質な素材:アミノ酸と糖分のバランスが重要

- 適度な水分:多すぎても少なすぎてもダメ

職人は、この微妙なバランスを見極めながら、一枚一枚丁寧に焼き上げています。火が強すぎれば焦げてしまい、弱すぎれば美味しい焼き色が付かない。

絶妙な「火加減」こそが、美味しさの秘訣なのです。

意外な共通点

AIの学習プロセスを見ていると、メイラード反応と驚くほど似ていることに気づきます。

時間と温度のバランス

メイラード反応:適切な温度で、じっくり時間をかける AI学習:適切な学習率で、十分な回数学習する

どちらも「急いではダメ」なんです。高温で一気に焼こうとすると焦げるように、学習率を上げすぎると学習が不安定になります。

焦げる(過学習)リスク

メイラード反応:加熱しすぎると焦げて苦くなる AI学習:学習しすぎると新しいデータに対応できなくなる

せんべいが焦げると食べられなくなるように、AIも「焦げる」と使い物にならなくなってしまいます。

素材の質が決定的

メイラード反応:良いお米から良い風味が生まれる AI学習:質の高いデータから良いモデルが生まれる

どんなに技術が優れていても、元の素材が悪ければ良い結果は生まれません。

一度進むと戻れない

メイラード反応:焼き色が付いたら元には戻せない AI学習:学習が進むと前の状態には戻れない

だからこそ、途中での見極めが重要なのです。

「焼き加減」のコツ

米菓職人が火加減を見極めるように、AIとの付き合いにも「焼き加減」を意識するコツがあります。

「火力」を調整する

強火すぎる指示: 「この資料を分析して、要点をまとめて、さらに改善案も考えて、競合比較もして…」

適切な火力: 「まずはこの資料の要点を3つに絞って教えてください」

一度にたくさんの条件を詰め込むのは、強火で一気に焼こうとするのと同じ。まずは一つずつ、丁寧に進めることが大切です。

「焼き色」を確認する

せんべい職人が焼き色を見て判断するように、AIの回答も途中で確認してみましょう。

- 求めていた方向に進んでいるか?

- 情報が「焦げて」いないか?

- もう少し「焼く」必要があるか?

「素材」を選ぶ

良いお米が美味しいせんべいを作るように、AIにも質の良い情報を与えることが重要です。

曖昧な指示ではなく、具体的で明確な「素材」を提供する。それが美味しい「結果」につながります。

職人の知恵

米菓職人が代々受け継いできた「火加減の極意」は、AI時代にも通じる普遍的な知恵かもしれません。

急がば回れ。一度にすべてを求めるのではなく、段階を踏んで丁寧に進める。

素材を大切に。どんな技術も、元となる材料の質を超えることはできない。

途中で確認する。焼き色を見るように、AIの回答も途中で方向性をチェックする。

そして何より、失敗を恐れないこと。焦げたせんべいも、次はより良い焼き加減を教えてくれる貴重な経験です。

AIも同じです。うまくいかなかった時こそ、「火力が強すぎたかな?」「素材の与え方に問題があったかな?」と振り返ってみる。

美味しいせんべいを焼くように、上手にAIを活用する——これからの時代に必要なのは、そんな職人的な感覚なのかもしれませんね。

次回AIに何かお願いする時、ちょっと「火加減」を意識してみてください。きっと、より良い「焼き上がり」に出会えるはずです。

参考文献

- 熱と温度の科学 石原顕光 日刊工業新聞社

- おいしさの科学 佐藤成美 講談社