朝、いつものようにブログの下書きを始めた。テーマは決まっている。AIと一緒に構成を考え、リサーチを進める。気がつけば、たった5分で骨組みが完成していた。

コーヒーを淹れながら、ふと思う。 「あれ?これって時間が増えたんじゃなくて、時間の質が変わったんだ」

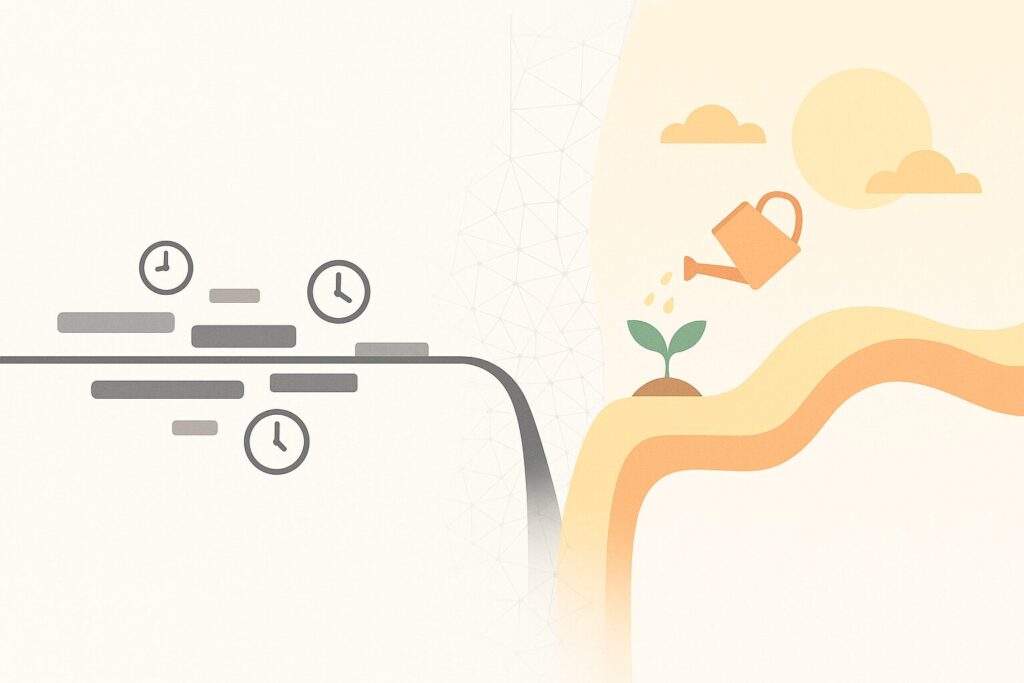

細い時間から、太い時間へ

以前の私の時間は「細い」ものだった。情報収集、構成作り、推敲。やることが多すぎて、時間という糸は限界まで引き伸ばされていた。1本の細い糸に、たくさんのタスクがぶら下がっている感じ。

でも今は違う。AIと一緒に情報収集を進めることで、時間の軸そのものが太くなった。同じ30分でも、以前とは密度が違う。タスクを詰め込む「線」の時間から、思考を深める「面」の時間になったのだ。

想像と創造の新しい勝負

情報収集が5分で終わるなら、残りの25分で何をする?

答えは明確だった。私にしか書けないことを書く時間。体験を振り返り、独自の視点を磨き、読者に本当に届けたい価値を考える時間。

最近、ブログのエンゲージメント時間が伸びている。読者がじっくりと記事に向き合ってくれるようになった。これは偶然ではないと思う。

AIと一緒に下調べをした分、私は「なぜこのテーマが大切なのか」を考える時間が増えた。マインドフルネスの実践で気づいた小さな発見を記事に織り込む余裕も生まれた。データの羅列ではなく、体温のある文章を書けるようになった。

効率化の先にある景色

生成AIがもたらしたのは、単なる時短ではなかった。それは、人間にしかできないことに集中する時間の創出だった。

情報を集めることから、情報を咀嚼することへ。 構成を考えることから、読者の心に響く表現を探ることへ。 記事を書き上げることから、一つひとつの記事と向き合うことへ。

この変化は静かに、でも確実に起きている。

植木に水をやる時間の価値

今日も、AIとの協働で生まれた30分を使って、植木の水やりをした。

葉っぱの手入れをしながら、ぼんやりと空を眺める。この一見「何もしていない」時間が、実は次のアイデアの種を育てている。神経科学では、これをデフォルトモードネットワークの活性化と呼ぶらしい。でも、難しい理論はさておき、要は「ぼーっとする時間」が創造性には必要だということだ。

以前なら、この30分も情報収集に費やしていただろう。でも今は違う。AIと一緒に効率的に下調べを済ませ、空いた時間で植木と向き合う。そして不思議なことに、水やりをしている最中に、次の記事のアイデアがふわりと降りてくる。

太い時間の使い方

時間の軸が太くなるということは、選択肢が増えるということだ。

もう一つタスクを詰め込むこともできる。でも、私は違う道を選んだ。窓辺で植木の世話をし、空を眺め、思考を遊ばせる。この「何もしない」時間こそが、実は最も贅沢で、最も創造的な時間なのかもしれない。

私たちは今、想像と創造で勝負する時代の入り口に立っている。効率化で生まれた時間を、どう使うか。その選択が、これからの創造性を決めていく。

あなたの「太い時間」で、何を生み出しますか?

そして時には、何も生み出さない贅沢を楽しんでみるのも、いいかもしれない。