先日、この記事のタイトルを考えてもらおうと、複数のAIに相談してみました。

すると、面白いことに気づいたんです。

一つのAIはさらっと5つの案を提示してくれました。効率的で分かりやすい。「これで決まりですね」という感じです。

もう一つのAIは時間をかけて網羅的に検討してくれました。様々な角度から分析して、じっくり掘り下げてくる。

「あれ、これって…」

そんな時、ふと思い出したのが、米菓の世界での分類でした。

同じお米なのに、全然違う

おかきソムリエとして活動していると、よく聞かれるのが「おかきとせんべいって何が違うの?」という質問です。

実は、使われているお米の種類で明確に分かれています:

- おかき・あられ:もち米(餅米)から作る

- せんべい:うるち米(粳米)から作る

でも、違いはそれだけではありません。作り方も全く違うんです。

製法の違いが生み出す特性

せんべいの作り方: うるち米を粉にして、専用の機械でじっくりと蒸して「練り上げ」ます。均一で整った生地ができあがります。

おかき・あられの作り方: もち米を蒸してから杵と臼で「ぺったんぺったん」と「搗き上げ」ます。粘り気のある、味わい深い生地になります。

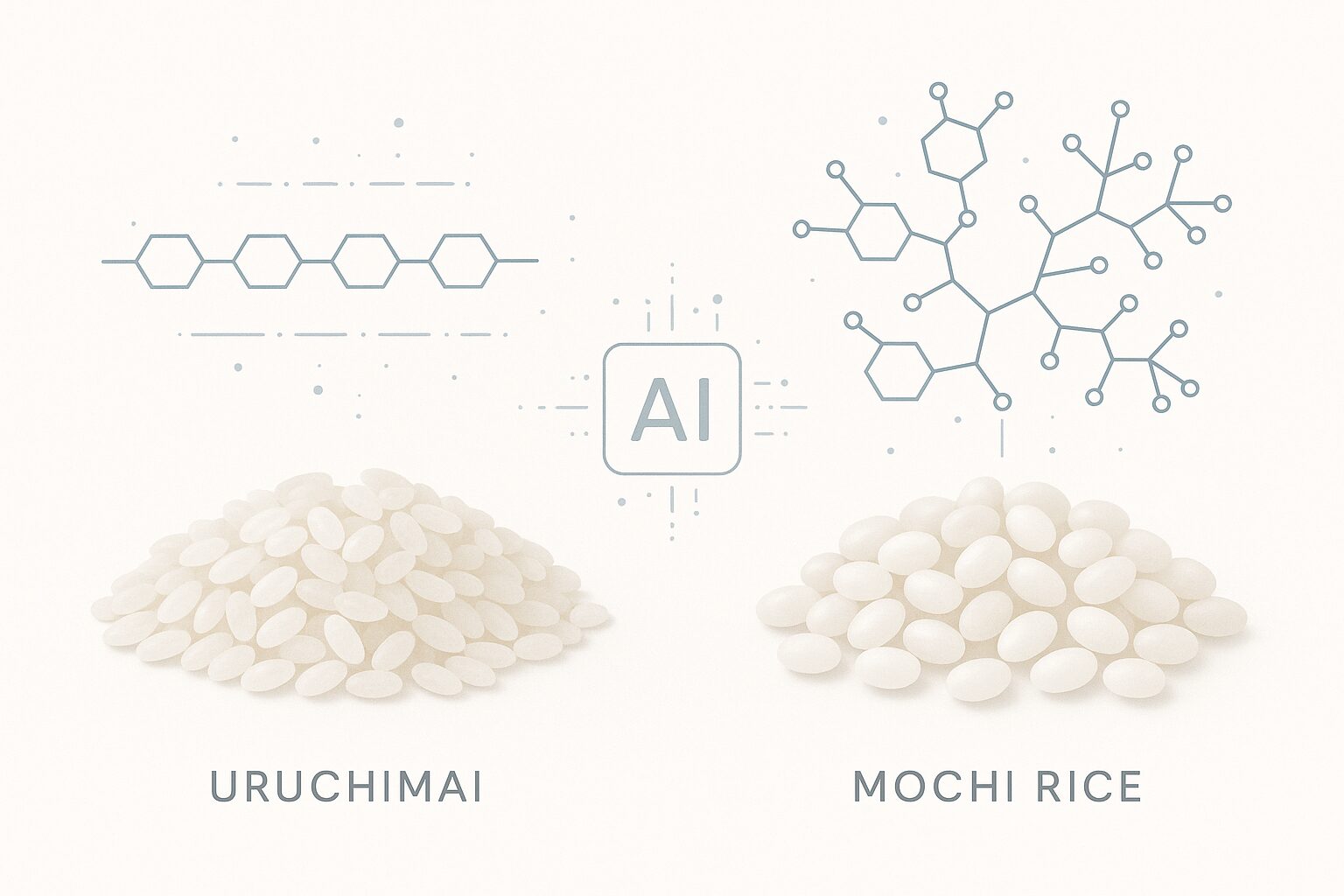

この違いの根本にあるのが、お米の主成分である「でんぷん」の構造です。

アミロースとアミロペクチンの違い

でんぷんは、主に2つの成分で構成されています:

- アミロース:ブドウ糖が直鎖状につながった構造。サラサラ感の性質

- アミロペクチン:ブドウ糖が枝分かれした構造。モチモチ感の性質

うるち米はアミロースが約20%、もち米はほぼ100%がアミロペクチンです。

この構造の違いが、食感や加工方法を決めているんです。

AIも同じかもしれない

タイトル相談での体験を振り返ってみると…

「さらっと5案提示」してくれたAIは、まさにアミロース系。

- 情報を直線的に処理

- 効率的で整理された回答

- 「練り上げ」るような丁寧な処理

「網羅的に検討」してくれたAIは、アミロペクチン系。

- 分岐思考で複雑に絡み合う

- 粘り強く掘り下げる対話

- 「搗き上げ」るような味わい深さ

どちらも価値があります。でも、特性が違う。

使い分けが大切

うるち米ともち米の性質を理解して、美味しく仕上げているように、AIも特性を理解して使い分ける時代なのかもしれません。

アミロース系AIが向いている場面:

- 効率的な情報整理が必要な時

- 明確な答えが欲しい時

- 時間をかけたくない作業

アミロペクチン系AIが向いている場面:

- じっくり考えたい課題

- 創造性が必要な作業

- 複数の視点から検討したい時

性質を理解した使い分け

おかきソムリエとして米菓の世界を見てきて思うのは、特性を活かした製品作りの大切さです。

うるち米ともち米、どちらが優れているかではありません。それぞれの特性を理解して、目的に応じて使い分ける。これって、AI時代にも同じことが言えるのかもしれません。

次回AIに相談する時、ちょっと思い出してみてください。

「今回は、さらっと効率的にいきたいかな?それとも、じっくり粘り強く考えてもらおうかな?」

きっと、より良い答えに出会えるはずです。

この記事を書きながら、改めて思いました。身近な食べ物の世界って、案外最新技術を理解するヒントが隠れているんですね。