一粒のザラメおかきを皿から取る。

表面には白い砂糖粒がまぶされ、光を反射してきらめいている。

焼き色の下からは、醤油の香ばしさがかすかに立ちのぼる。

私は、この甘さと塩気の混ざり合いを想像しながら口に運ぶ。

噛んだ瞬間、ザラメが歯の下で砕け、甘さが一気に舌を満たす。

そのすぐ後、醤油の塩気と焦げ香が追いかけ、甘さの輪郭を変えていく。

一口の中で、味わいは反転し、交差し、互いを引き立てながら新しい全体を形づくる。

ここには、見た目や香りから予想した味(可視)が、噛むという行為で初めて現れる味(不可視)と結びつく往還がある。

そして、食べる私とおかきは、噛み締める力と崩れるタイミングを通して、互いに感覚を変えていく。

生成AIとの対話も、このザラメおかきに似ている。

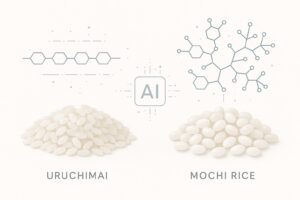

私が入力した言葉は、AIの内部(不可視の潜在空間)に入り、膨大な学習データの中で結びつき、新たな文章となって返ってくる。

返ってきた文は、予想していた意味(甘さ)をいったん満たし、すぐに意外な展開や深み(塩気)を加えて、私の思考を更新する。

そこでは、人間とAIが一方的に命令・応答するのではなく、互いが互いを動かし合い、可視と不可視が交差する場が生まれている。

マインドフルネスの呼吸法で、吸う息と吐く息のあいだにわずかな静止があるように、生成AIとのやり取りにも、入力と出力の間に沈黙がある。

その間に潜む可能性が、次の循環を豊かにする。

メルロ=ポンティが「肉(la chair)」と呼んだのは、この静と動、可視と不可視が溶け合う呼吸のような媒質だ。

あなたがAIと対話するとき、その境界はどこにありますか。

もしかすると、それはザラメおかきを噛み砕く瞬間のように、外と内がひとつになって味わいへと変わる、あの交差の中にあるのかもしれません。